目次

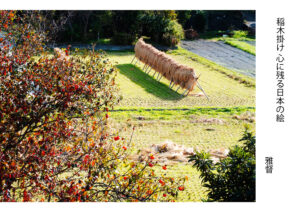

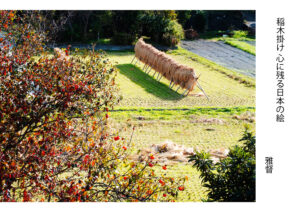

この風景かつての日本の秋の象徴だった

ところが今は、東京では、田んぼを見ることすら難しい

この写真鳥取の友人の作っている田んぼの風景なのだが、

数年前

突然電話で

「これが多分僕の最後の稲木掛けになるから写真に残そうと思うんだけど、どうしたらうまく撮れるか」と

しかし、

現場を見ないで、そういわれてもねぇ…

いや、現場を知っていたとしてもだよねぇ…

だから僕は言った

教えても一朝一夕には撮れない

「明日 夜のバスに乗れば明後日の早朝には鳥取駅に着く

教えるよりも行った方が早いから」

そう言って鳥取に行き 撮ったもの

懐かしいねぇ…典型的な秋の風景…

子供の頃、僕の田舎

(岡山県都窪郡吉備町)

でも、見慣れた風景だった

今も記憶に残っているサーちゃん家の脱穀風景

サーちゃん(竹馬の友)家の庭には、

発動機と脱穀機を長いベルトでつないで、藁とお米を分離させ、それを木で作ったおおきな箱みたいなものに入れ、

ハンドルを手で回転させると 風が送られてゴミを取るの、

それを見ているのが楽しくてねぇ…

ところが、

中国内モンゴルでみた不思議な風景

土の道に稲をずらと並べて、

車にそれをひかせてるの…

そしてお米が稲と離れると、それを寄せ集め大きな平べったザルにいれ、風でゴミを飛ばしてるの、

それをみて、

10年否20年前の日本の風景と思ったのだった

(今から10年位前の話し)

それが今や田んぼも減って、

お米は

ファクトリー(工場)で乾かし、

全自動で玄米、

さらには白米までできるよになっているのだ

だから稲木掛け(天日干し)なんて必要ないのだが、

美味しいお米に拘る人は、

稲木掛けをして、

陽の光によって甘さをより引き出しているのだ

実際、

友達の作るお米は、とても美味しいお米だった。

炊きたてのごはんはもちろんだが、冷えても、おにぎりにしてもなお美味しい最高のお米だった

懐かしいねぇこの風景…

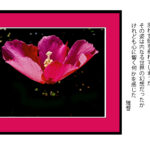

「お米が命を繋ぐ時」

その瞬間を撮っているのは多分僕だけだと思う、

「電子書籍 お米の花の神秘」

(まめしば書房 Kindle Amazon)に収録

雄蕊と雌蕊の結合

3年がかりで撮った写真

だって、

お米の花の雌蕊

それが見つからなくて(笑い)

いろんな思いでがよみがえってくるねぇ…

写真って本当に楽しい

今日も愉し

明日も愉し

引っ越しがすんだら、

ラッシュのままにしている写真を少しづつでもだよね、

それがまた楽しい…