目次

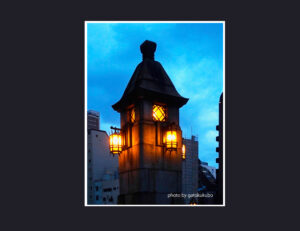

万世橋の橋の常夜灯、なんともお洒落

昼間は、気が付かないだけれど、夕方、辺りが暗くなってくると、明かりがついて、俄かに…

お洒落だよねぇ、ムードあるよねぇ、見ていたら、

「これを撮らずして」と思って、つい。

好きだなぁ、この雰囲気、昔のものって、なんでこんなに味があるんだろう…

調べてみると、万世橋、写真の橋は、新万世橋で、

1923年、(大正12年、関東大震災で被災した橋を修復したものらしい。

大正時代かぁ、

やっぱり雰囲気がちがうんだよねぇ

時代的には、この時代が一番お洒落だったかも知れない。

「大正浪漫」好きだな…

大正浪漫とは、大正時代の雰囲気を伝える思潮や文化事象を指して呼ぶ言葉“浪漫“”という当て字は夏目漱石がつけたものらしい。

大正浪漫の特徴

簡単に言えば、西洋の文明を取り入れながら和の分文明のいいところを活かし、和洋折衷の、独自の文化が花開いた時代で、和の中に、エキゾチックなムードが多分にあって、モダンを追求した時代だと僕は思っている。

大正浪漫と言って、すぐに頭に浮かんでくるのは「竹久夢二」

女性の着物姿の中に洋風の感覚を上手く取り入れた作品は、今なお人気で、ポスター、マッチのラベル、建築、テキスタイル、ファッション、生活雑貨、すべてのものが光彩を放っているのである。

モガ、モボ、銀ブラ

モガとはモダンガールのこと。

モボとはモダンボーイ。

そして銀ブラとは、お洒落をして銀座のショウウインドーをみたりして歩くこと。

資料によると、明治末期に銀座で始まったカフェ文化が、日本の喫茶店文化に発展し、銀座が夜の街になるきっかけは、大正末期から昭和の初期にかけてのモボ、モガの人たちが作り上げた文化とか。

東京ラプソティーは昭和の歌だが、大正ロマンを歌っていると、僕は思っている。

「花咲 花散る宵も 銀座の柳の下で…」

藤山一郎の東京ラプソティー、

これは、昭和11年の歌だが、こんな感じの文化、なんとなくそんな気がする。

あっ、「ゴンドラの歌」、これ大正4年だ。

作詞 吉井勇、歌 松井須磨子

「いのち短し 恋せよおとめ、朱き唇あせぬ間に…」

いいね、この歌、なんとなく、なんとなく大正浪漫…

ムードがあって切なくて、なんとなくお洒落な雰囲気、いいよね、僕は、この頃の感覚、感性がとても好きなのである。

コレクションしてみたいね、大正ロマン(浪漫)