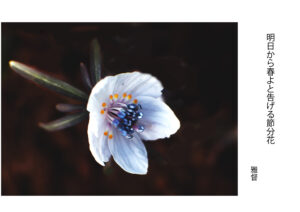

年に4回訪れる一年の始まり(立春、立夏、立秋、立冬)のこと。それがいつしか「立春」の前日のみを節分というようになったのだという書き込みが

そして節分草は、その頃咲くから節分草。

しかし575にしようと思うと、「節分草」では一字余ってしまうから「節分花(か)」にしたのだが、調べてみるとなぜか「節分草」の俳句が多い。

これは許されるのか、納得できない

調べてみると

次のような記述が

「木本植物(樹木・木本)は地上部が多年生存して来り返し開花・結実し,二次組織は肥大成長する植物と定義される.

これに対し草本植物は地上部の生存期間は短く,ふつう一年内に開花・結実して枯死し,二次組織は木化せず,肥大成長しない植物とされる. しかし,

実際には木本と草本を明確に区別することはむずかしいこともある」

読んでもよくわからない。

それなら、「草」「花」どちらを使ってもいいんだよね

そして俳句だって、文字数に固執するのではなく、リズムがそうなっていればいいのではと、つい思ってしまう

本当はだから今回も

「明日から春よと告げる節分草」と気持ちとしてはいきたいのだけれど、あえて「花(か)」と、

しかしやっぱり「節分草」の方が落ち着くよね…

そんなことを考えるのが、また楽しい…