目次

「ねむ」と「ねぶ」

奥の細道で芭蕉は

「象潟や雨に西施がねぶの花」と読んでいる

「ねむ」と「ねぶ」

調べてみると

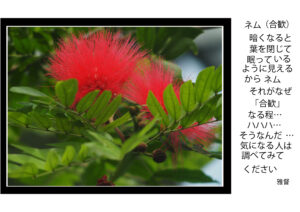

芭蕉が詠んだ「ねぶ」は淡紅色の花らしい

そうだよね、

写真のような真赤な華やかなネムでは、

雨も西施もそぐわないものね…

「ねむ」と「ねぶ」

もしかしたら種類がちがうのかしら…

花の名前 本当に難しい…

なぜか知らないけれど、

この花を見ると、

つい撮っちゃうんだよね…

どことなくなんとなく色っぽいし…

話変わって、

この2、3日カメラのアクセサリー探しで奔走していたの

実は複写を頼まれてね…

3日程前に、lineに

「久保さん 複写って難しいの」

いきなりそんなメールが入ってきて、

「資料として使う位なら写ってればいいんでしょう、そんなのスマホでパシャンととればいいよ」

そう言って返信すると、

「新聞紙大の古地図なんだけど、

それを本に使おうと思うんだけど」と、

「それは難しい、

難物中の難物、

写真の基本中の基本、それができればプロになれるよ」と僕

「そんなに難しいの…」

「うん、ライトを使うと素人では無理だね…」

そんなやり取りをしていたら、いつの間にか撮らされるはめに

しかし、僕は引っ越したばかり、

コメットの大型ストロボなら持っているけれど、車がないととても運べないし…

だったらクリップオンのストロボにアンブレラをつけ、

スレーブ

(光を受けて自動的にストロボを同町させる部品)

でシンクロさせ、感度を上げて少し遠目から

発行させれば均等に光は廻るよね)とかんがえて、

暫く眠っていたストロボをなんとか探しだしたのだけれど、

片方のストロぼが壊れていて、慌て…

あそこならあるだろうというところに検討をつけて行ったところ、

奇跡、

持って行ったストロボと同じものが、

しかも美品で、安い値段で…

「よくありましたよねぇ」

と店の人も驚くようなことがあって、

「これで、やってみてダメなら外にひっぱり出すしかないな」と胸をなでおろしたのだけれど、

小さな部品でもやっぱり道具 道具がなければなんにもできない

昨日になって、

スタンドについているはずの、ストロボとアンブレラと脚をセットするネクタがないことに気づきふたたび大慌てで、

で、

また同じ店に行って尋ねたら、

なんとかあって、本当に大変だった…

ストロボなんて、もう長いこと使ってないし…

引き受けたのはいいけれど、大変なことになってしまったよと…

しかし、ライトの脚に三脚ストロボ…

これ、どうやって運ぶんだ…

受けるのではなかったと、悩まされてしまった。

簡単に頼んでくる人の仕事は、簡単には受けられないね…(笑い)

今日も愉し

明日も愉し

今日は別件で夕方4時に打ち合わせ、

さて何を頼まれるのだろうか…

仕事はやっぱり、簡単にはいかない…当然だけど…