目次

この撮影は緊張した

だって、

3月26日、写真教室をやる会場(茶とあん)だもの。

しかも、

トレペも何もなくて

あるのはスマホだけ…

さらにその撮影を女性のお客が横で見ているのだから…

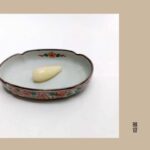

カメラを構えると、

一番入って欲しくないところに、光の写り込み…

苦肉の策で、

黒文字をお皿の上部の下に置いて、

少し角度をつけてなんとかかわして、

テーブルの写り込みはトリミングで外すと計算してパシャリと、

シャッターを切ったら

もう逃げられない

これでアップしなかったら

「あの写真どうしたの」と言われるもんね…

なんとか形になってよかったと…

久し振りにプレッシャー感じたよ…(笑い)

でも、その様子を見ていた女性…

「いい勉強になりました 黒文字 そういう使い方があるんですか…」と…(笑い)

そして

「写真教室まだ枠ありますか、私参加します」と。

10人の枠なのだが、もう7人が参加すると

嬉しいねぇ…

だけど

脇の下に冷たい汗をかいていた…(笑い)

道明寺(櫻餅)

今年初めて作ったらしい

はんなり桜色のもち米を蒸して作ったお饅頭を

うっすら塩漬けした大島桜の葉っぱで包んだ上品な和菓子

本当は僕は食べちゃいけないんだけれど、

ブレーキが故障していたみたいで…ハハハ

まず、茶葉の入った宝瓶

(ほうひん 僕は急須ではなくて宝瓶が好きなの )

宝瓶にお湯を注ぎ

2、3分待って

、湯呑に最後の一滴まで降り下ろして…

道明寺を葉っぱごと口に入れ、

美味しさを味わってから、

お茶をいただくのだが

爽やかなお茶の香りと

お茶のまろやかな甘さと、

それを引き立てるような渋味が道明寺の小豆の甘さと

お米の香りと甘さが口の中で溶け合って

「OH」と思わず簡単の声が…

この絶妙な味のバランス…

これが楽しめるのは、

「茶とアンだけ」と僕は思っているのである

お茶、

僕、結構好きだよ…

だって、

寺の生まれだし

爺さん(母の父)にお客がくれば、

子供の頃から僕がお茶を入れていたからね…

玉露などの淹れ方もお袋にのを見てね…、

門前の小僧というやつで…

僕自身はね

野生児で

「租にして野」なのだが、一応のことはね…(笑い)

ところで桜餅 なぜ道明寺なの

調べてみると

道明寺は、

道明寺粉で作られているのが名前の由来で、

その製法は道明寺粉(どうみょうじこ)

で作った皮であんこを包んで、

桜の葉を塩漬けしたものを巻いたお餅。

これを作っていたのが、

大阪の道明寺というお寺

なる程…

そういうこととだったんだ…

今日も愉し

今日は僕、

休みなんだけど、公園も休み

たまには部屋でノンビリしよう…

洗濯ものもたまってるし…(笑い)