目次

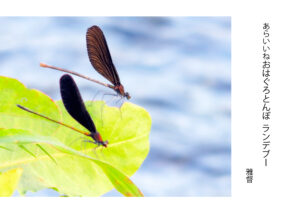

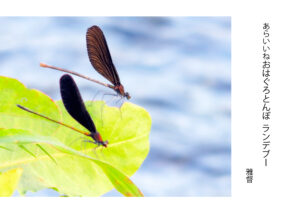

気が付けば秋風景も昆虫もいつのまにやら様変わり

一日一日…

なんの変化もないようだけど、気が付けばだよねぇ

そう、少しずつ移動する太陽の位置に合わせて虫も風景もすべての生き物が…

年々再々のことなれど

目に見えなければ分からないのが人間なんだよね…

でも、

風景や昆虫をみて、

そして肌に感じる風の冷たさで、

そうか、秋か…

そう感じて

「暑さの中にも秋を感じる季節になりましたね…」

なんて葉書の書ける人は僕は幸せな人と思っているの…

時候の挨拶って、本当に素晴らしいと思う、

日本人のこの感性 大事にしなくてはねぇ

それにしても、おはぐろとんぼ、見なくなったねぇ…

僕が子供の頃には、今頃の季節、庭先で優雅に遊んでいたのに…

よくも悪くも、時代とともに、これまたゆっくり動いていて、

気が付けば、

その変化に驚かされるんだけど、

やっぱり日常を大事にしておかなければと、つくづく思う…

写真を見ていると、

ああ、そうか、もうそういう季節なんだと気づかせてくれるのがとても楽しい…

だからやっぱり、写真は撮っておかなければなのである。

それにしても大量のフイルム

引っ越し先に持っていって、

見ることはないとは思うけど、

やっぱり捨てることはできないから…

重くて、

そして目が見えなくなってくると、

小さな画面では、よく見えないんだけれど、

少しづつでも時間を作ってスキャンしてデーター化しておかなければ、

誰かにあげるにしても、説明がなければだよねぇ…

少しづつ、

そう少しづつでも進めていくことが大切なんだよね…

雑文を書いていて教えられた今日の教訓…

手帳に大きく書いておこう…

今日も愉し

明日も愉し…

暇人なのに、

なかなかやることが多くて、

やらなければいけないことがなかなかできないのは一体どういうことなんだろうか…

なかなかそれが分からない…