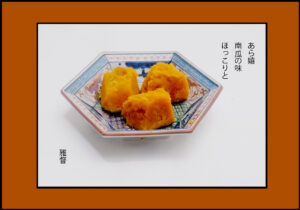

575始めたらなぜか食材が目について

昨日 高円寺駅前の八百屋の目立つところに南瓜が

つい買ってしまった

食べる前からホッコリした感触

南瓜特有の甘さが口の中に広がっている(笑い)

帰って早速…

僕流南瓜の煮方

適当な大きさにパサパサと切って

まずは薄い塩水で煮て下味を

あまり煮すぎると崩れるので適当なところで止めて

煮汁は捨てる

で、

お鍋に本出汁、

追いガツオ(めんつゆ)を適当に入れ、

醤油を少しいれて沸騰させ

そこに、

茹でた南京を包丁で適当な大きさに切って

(煮ると柔らかくなるから形が整えやすい)

沸騰した出汁の中に入れてアッサリ煮たら出来上がり

カボチャは素材自体がいい味を持っていて、

最初の塩茹でだけでも美味しいくなっているので、

出汁で煮るのは

味のラッピングという感覚で煮ると、

ホッコリした美味しい南瓜の煮物が…

お鍋形のホットプレート本当に便利

お陰で外食随分減ったよ…(笑い)

そして

食材さえいいの(心が動くの)を見つければ

記事を書くのも楽しいしね…

でも

今日の575文字数揃えるのにちょっと考えた

だってカボチャと思っていたのを南瓜に移行させるまでに、時間結構費やしたもの…(笑い)

そして苦肉の策で

「あら嬉し」なんていいかげん…(笑い)

でも

テーマが決まれば形だけはスッとできるようになってきた

思考が常にそういう方向に向かっているからだと思うが、

習慣って、

本当に凄いね…

習うより慣れろ…

昔の人は本当に凄い

今日は年に2回ある研修日(警備の)

これさえ受けていれば

80歳を超えても健康なら働かせてもらえるし…

研修も日当でるし

今となっては喜んでだよね…(笑い)

帰りには阿佐ヶ谷の紀伊国屋によって、

何か探そう…

そう、ブログのネタ探し…

いいね

今日も愉し明日も愉し…だね(笑い)