目次

マン・レイ知ってたよ

好きな写真家の一人だったし、一時期流行した「ソラリジェーション」という表現方法、随分やったもの。

ソラリジェーションとは

白黒写真のプリンの現像中に、といっても分からないか。

白黒写真のプリントについて、簡単に説明すると

写真は印画紙という感剤を塗ったペーパーに、フイルムに写った写真を、引き伸ばし器という機械で照写して、そのペーパーを現像液という溶剤に浸すと、照写した映像がフワーとジンワリ、写真になって浮かび上がってくるのだが、僅かな光にも反応する感剤だから、暗室という、真っ暗な部屋でその作業は行われる。

頼りにするのは、赤いほのかなライトだけ。

そう、感剤は赤外線には、反応しないの。

失敗から生まれた表現手法

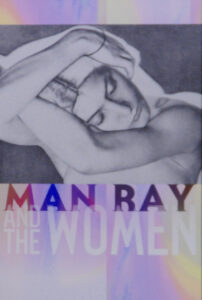

ポスターになっているこの写真は、助手がプリント中に、あやまって電気をつけてしまったの。

電気をつければ感剤だから反応するよね、

どういう反応をするかと言うと、白い所が黒くなり、黒いところが白くなったりするの。

失敗写真を素晴らしいと思える感性の素晴らしさ

ポスターの場合は、腕の輪郭と頭などに影響が出ている、

これまでの概念で言えば、これは欠陥写真(失敗写真)で決して表に出る写真ではないのだが、マン・レイは、その欠陥が女性らしさを強調したと気にに入って、この失敗を「ソラリジェーション」という手法に昇華させて、意識的に使うようになったのである。

この手法、僕も随分やったよ

僕が熱病にかかったように傾倒した表現スタイル、コンテンポラリーフォトグラフィーでも、この手法が随分使われたので、僕も随分やった。

しかし、その効果の出方は非線形(デタラメ)なので、何回かやって、

「OH」というのを探すのだけど面白かった。

「はい入れて」「はい切って」

そう、時間をいろいろ変え、「OH」と思ったところで停止液に入れて、現像の進行をストップさせるの。

ソラリジェーションとはそういう手法。

写真機を使わないで作品をつくるのもマン・レイの得意技だった

この他、マンレイは、写真機(カメラ)を使わないで、例えば、リンゴなど、直節印画紙の上に置いての作品づくりも随分している。

そしてその作風は、モダンでシュールで素晴らしいのである。

しかし、若い頃はマン・レイよりも、ユージンスミス、アンリー・カルチェブレッソンの作風に惹かれていたのだが、年齢とともに、感覚も少しづつ変化してきて、今はむしろ、マン・レイの写真が光って見えているのだ。

展覧会、大きくプリントすればいいというものではないのだ

昨日、その展覧会を見て、「AH」と思うと同時に、作品のほとんどは8×10インチ、以下のもの。

展覧会というと、大きくプリントした絵ばかりとつい思ってしまうが、

こういう見せ方もあるんだ━と、そちらの方でも感動させられた。

そして、何よりも一番感じたのは、画面の構成力の素晴らしさ、構図ではない。全体のバランス、余白の使い方、これが実に巧みなのである、いい勉強をさせてもらった。

やっぱり、話し、聞いてくれる人がいると楽しい

昨日は、その後、感性の素晴らしい女性と会ったのだが、

僕が展覧会で見て感動したことを、勢いに任せて喋ったのを、うまい相槌で受け入れてくれたので、気持ちよく話せて嬉しさが一層高まって、とても楽しかった。

僕は寡黙と自分では思ってるのだけれど、本当はお喋りなのかも(笑い)