目次

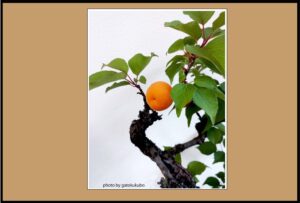

古木に黄色いあんずの実

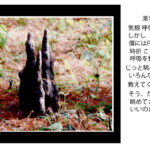

昨日、

散歩がてら近くのお風呂に行ったら、

番台の横に飾られていたの。

つい先頃までそこに座っていたお爺さんはいなくて、

お婆さんが座っていた。

この盆栽はお爺さんが育てていたもの。

うまいことつくるねぇ…

爺さんが丹精こめた愛情が伝わってきそう

盆栽楽しいんだろうねぇ…

僕にはそういう趣味はないけれど、

これ

やりだしたらはまっちゃうよねぇ…

生きた芸術

どう撮ったって

どこから撮ったって絵になるんだもの…

お爺さん

無口な人だったんだけれど、

盆栽の話をすると、

ニコリと笑って口が軽くなるの…

その心意気が伝わってきそう

そんなことを思いながら撮らさせてもらったの…

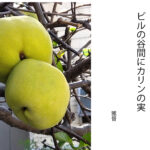

信州の友人が持たせてくれた杏のシロップ漬け

昔、

信州を旅した時、

知合いがお土産にあんずのシロップ漬けを持たせてくれたことがあったが

その味はスッカリ忘れてしまった。

写真で見る限り美味しそうだけど、

シロップ漬けにするということはそうとう酸っぱいんだろうね…

折角だから「あんず」についてちょっと調べてみた。

あんず(杏)

あんずはバラ科の樹で、

梅や桃、

スモモなどと遺伝的に近縁にあたる果実。

古来中国では「唐桃」と呼ばれ紀元前3000年頃にはすでに主に薬用として栽培されていたらしい(旬の食材百科)

あんず、漢字で書くと「杏」

花言葉は「多才」「可憐」で可愛い。

そのイメージから女の子の名前につけられるのだそう。

「杏」

この漢字からフッと思ったのが杏仁豆腐。

調べてみるとやっぱりそうだった。

杏仁豆腐とは

杏の種から杏仁(アンニン)を取り出してつくった豆腐で、

杏仁は漢方薬として用いられ、

喉の痛み

咳止めの効果があるらしい。

杏仁豆腐

美味しいよね、

白くてちょっと甘いあの豆腐、

中華料理にはつきもののデザート、

あれ、

僕 好きなの…

ちなみに杏(あんず)は英語でアプリコットというらしい。

色の場合はあんずの果実の色のこと、

つまり黄色ということか…

あんず(杏) これでジャムつくってみたいね

今の時期は同時に梅の時期で、

僕は時々それでジャムをつくり、

ヨーグルトに入れて(混ぜて)食べるのだけど、

杏のジャムも美味しそう、

手に入ったらやってみようかな、

だって香りがいいもの…

写真

料理

エッセイ

遊びとしてこれ最高だね…

しかししかししかし…

そろそろ、

そういうものをお金に換える準備を整えてないと、

体力には限界があるよって、

友達に言われてしまった…

確かにに、

新年には

今年こそと思ったのだけど、

もう半分過ぎてしまった

頑張ろう…