目次

昨日は姉の誕生日で、久し振りに会って食事を

姉は

白内障の手術をして、

それが失敗して片方の目が視力を失っていたのだけれど、

ついこの前、

角膜移植の手術をうけて、

失っていた視力が進行形で回復しつつあるところ…

そして僕は健康診断で肺に影、

大きな病院で検査、

さらに検査入院をし、

内視鏡で肺の組織の一部を

もぎ取るという施術を受けてきたところ…

そんなこんなで、

久し振りに食事でもということになって、

昨日夕方…

駅で待ち合わせ、

姉の住んでる街のレストランでディナーを頂いたのだが、

テーブルにつくなり、

バックから旅行雑誌(情報誌)を取り出して、

「あんたこれ」

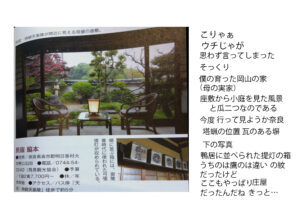

そう言ってみせたのがこの写真(アップした雑誌)

その瞬間

「何これ、うちじゃん」と思わず

そうなの

家の座敷から小庭を見ている風景とコピーではないかという程そっくりなのである。

驚いたねぇ…

顔とか姿は

そっくりな人が3人はいると言われているけれど、

ここまでそっくりな庭(風景)見たことがない…

で、

今度

ここへ泊りに行ってみるかと…

キレイに手入れしてお金をかけていれば、

うちもこうして何かできたのかも知れないけれど、

町長をやってた爺さん(母の父)が亡くなって以降、

お袋と兄の家族が住んでいたのだけれど、

お袋が亡くなってからは

叔父(母の弟)も手をいれなくなって

さらに

名義がその次の代に移ってからは放ったらかしなので、

まさにまさにまさにの没落の象徴と化しているのだが、

写真を見ていると、

立派な屋敷が、

あの威厳のあった雰囲気が思いだされたのであった。

姉曰く、お父ちゃん早くになくなっていて私たちは良かったのかもね…

母は、

中庄という町にある性徳院という真言宗のお寺の長男(僕の父)

と結婚したのだが、

父が亡くなると、

僕たちを連れて実家へ帰ったの

性徳院は菊の紋がついている立派なお寺で、

爺さん(父の父)までは大僧正の位を持つ人でなければこのお寺には入れなかったの

しかし、

昨日も姉と話したんだけど、

高齢になって一通り人生を見てくると、

「お父ちゃんは早すぎたというけれど、

いろんな状況から判断して、

早くなくなって良かったと思うよ、

だって、

あんたや兄の素行を見ていると、

亡くなってなかったら決していい人生になってなかったと思うから…」と姉

そうかも知れないと僕(笑い)

で、

僕たちは、

母の実家に帰って(母の父)の庇護で青春時代までを過ごしたのだが、

大きな屋敷、

爺さん(母の父)が町長

そして

高僧の孫というだけでなんか

普通では考えられないような環境で育てられたから、

「私たちにとっても、良かったんだと」

だが、

そうは言っても実際には母子家庭

決して裕福ではなかったと思うけれど、

家の力と爺さんの存在で、

外に出ると、

まるで若様…

そんな感じだったのである

だから

お金がなくてもこうして優雅に…(恰好つけマンに…)

だから元カミがよく言っていた

「あんたはいいわよ

貧しくてもそういやって笑ってれば、

育ちが育ちだから…

でも子供はこんな狭いところで…

これじゃ可哀そうすぎるわよ…」と…

言われれば返す言葉はないし…

あれには困った…

そんなこんなで、

姉弟ならではの雑談を楽しんできたのだが…

別れ際

「大した人生ではなかったけれど、

東京に出てきて

俺としては…

よくやってきたと自分では思ってるよ、

いい人生だったと…」

すると

「あんたが学校やめた時

お爺ちゃんにどうやって言い訳するか…

一緒になって考えてあげたの覚えてる…」

「はい覚えてます…」(笑い)

喧嘩したりいろいろあったけれど、

やっぱり姉弟…

いいもんだねとつくづく…

今日も愉し

明日も愉し

振り向けば瞬き一瞬…

一つ一つの思い出が懐かしい…